Resteline, monichelle e soldà-i d’armàda

La tradizione del

canto lirico e narrativo nelle stalle e sulle aie lombarde

|

ASSOCIAZIONE PENSIONATI e ANZIANI OSIO SOPRA |

Osio Sopra |

SOTTO IL GELSO

Rievocazione contadina

“Il

granoturco nella vita

e

nella cultura di Osio Sopra”

Sabato 24 Settembre

Alla casa ad archi dalle 20,30 alle 22,30

Stall de l’Astùra

In

collaborazione con

Un ringraziamento particolare

all’azienda agricola Dalmaggioni di via Capra per la collaborazione

Durante

la Prima festa contadina, organizzata in collaborazione con l’Associazione

Pensionati e Anziani di Osio Sopra, abbiamo eseguito le canzoni di seguito

riportate e che sono, a nostro personale avviso, sono alcune fra le canzoni più

significative di quelle che venivano cantate nelle

stalle di tutta la Lombardia.

Ói védovìna,

ói védovèlla

Partiamo

con una canzone raccolta a Tremezzo (CO)[1], “terra di mezzo” e il suo nome deriva dalla posizione

geografica centrale rispetto alla costa occidentale del Lario.

La

canzone è meglio conosciuta con il titolo “la maledizione della madre”, è stata registrata il 27 Aprile del 1975 ed è pubblicata su “Como e il suo territorio” della collana

“Mondo popolare in Lombardia” curata da Roberto Leydi.

I-ói

védovìna i-ói védovèlla

la vòstra figlia l’è di maritàr

I-ói

védovìna i-ói védovèlla

la vòstra figlia l’è di maritàr

I-aspétterémo

quàttro ó cinqu’ànni

piö grandicèlla la divénterà

I-aspétterémo

quàttro ó cinqu’ànni

piö gràndicèlla la divénterà

E

ma piötòst che dàrti la mia fìglia

ti dò la brìglia del piö bèl cavàl

piötòst che dàrti la mia fìglia

ti dò la brìglia del piö bèl cavàl

Ti dò la brìglia ti dò la sèlla

la figlia-i bèlla me la téngo mé

Ti dò la brìglia ti dò la sèlla

la figlia-i bèlla me la téngo mé

Segnatura:

LP0145RegLombDCP7/ VPA8299RL / AESS [SUP-IMP00-0000007625]

Le carrozze son già preparate

Questa

canzone è stata registrata nella frazione di Colleri del comune di Brallo di Pregola, nella zona alto-collinare agli estremi

della provincia di Pavia.

Questa

canzone, raccolta dai ricercatori Pierluigi Navoni e Bruno Pianta, è’ più nota

con il titolo “La Lena” in quanto l’ultima strofa, in

alcune versioni dice:

Giovanotti

piangete piangete

chè perduta

avete la Lena

così cara,

sì pura e sì bella

e in un

convento rinchiusa

e in un convento rinchiusa lei sta

Nella

versione di Giovanna Daffini[2],

l’ultimo versetto recita:

O

giovanotti piangete

O

giovanotti piangete con me

Il

testo ricorda molto da vicino la canzone “La domenica andando alla messa” molto

più diffusa in tutto il Nord Italia.

Ci siamo attenuti rigorosamente alla

versione del “Gruppo di Colleri.

Le

carrozze son già preparate

i cavalli son pronti a partire

dimmi ói bella se tu vuoi venire

se vuoi venir ai passeggi

se vuoi venire ai passeggi con me

Ai

passeggi ci sono già stata

compagnata dai miei amatori

se ne accorsero i miei genitori

e monachella mi fecer

e monichella mi fecero ‘ndar

Monichella

io sono già stata

m’àn rinchiusa fra muri e cancelli

m’àn tagliato i miei biondi capelli

e m’hanno tolto le mie

e m’hanno tolto le mie beltà

Il

tema della ragazza costretta dai genitori a farsi monaca, è un tema molto

ricorrente nella cultura e nella canzone popolare di tutta Europa oltre che

della Lombardia, e questa canzone ne è un bellissimo esempio.

Segnatura:

NSTLOPV006 / AESS [SUP-IMP00-0000009040]

Armelìna

Meglio

conosciuta come “Seghé l’èrba murelìna”, questa è una canzone del ricco

repertorio delle sorelle Natalina, Luigina e Franca Bettinelli di Ripalta

Cremasca in provincia di Cremona.

I

comuni di Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina e Ripalta Guerina si trovano sul

basso corso del fiume Serio, prima che, esattamente in località Bocca di Serio

del comune di Montodine, confluisca con il Fiume Adda.

Le

sorelle Bettinelli hanno tramandato per decenni le canzoni e la cultura della

cascina cremasca, celebrate nella pubblicazione “Cremona e il

suo territorio” curata da Sandra Mantovani, della già citata collana

“Mondo popolare in Lombardia”.

La

canzone racconta di una contadina che dai campi dove sta rastrellando l’erba, viene mandata a prendere il desinare.

Sulla

strada viene fermata ed importunata da un uomo; Armelina

rifiuta il corteggiamento dell’uomo e, con un gesto inaspettato, lo uccide.

L’idea

della ragazza, apparentemente indifesa, che si fa giustizia da sola è un tema

caro alla canzone popolare.

Per

certi aspetti la melodia ricorda canzoni quali La bionda di Voghera o La belå de

Oplagå[3]

tranne appunto che per il finale a sorpresa.

Per

la verità questa stessa canzone, con il titolo di “La vivandiera assassinata”

ha un finale opposto secondo il quale è il bellimbusto che uccide la ragazza.

Nella

versione delle Bettinelli l’ultima strofa non lascia adito a dubbi e l’orgoglio

femminile si fa valere.

Seghé

l’èrba murelìna

Seghé

l’èrba ch’l’à trà ‘l bèl fiór[4]

Prenderémo

tre réstélìne, le manderémo a réstelàr (2)

Scéglierémo

la più-i bèlla, ma la più-i bèella

La

manderémo a purtà ‘l disnà

Scéglierémo

la più bèlla

la manderémo a purtà ‘l disnà

Quan

fui stato metà ‘lla strada, metà ‘lla strada

La

gh’à incontrato ‘l suo primo amór[5]

Quan

fui stato metà ‘lla strada

la gh’à incontrato ‘l suo primo amór

Dove

vai o Armélìna, o Armélina

Vò

a fòra purtà ‘l disnà

O

mètti giù quèl péntolìno e sótto l’ómbra farè ll’amór

Fàr l’amóre io non c’ò témpo, Io non ci’

ò témpo

Dévo

andàre purtà ‘l disnà

A

fàr l’amóre io non c’ò témpo

dévo andàre purtà ‘l disnà

La

tìra fòra ‘l curtèl de tàsca, curtèl de tàsca

E

nel cuòre gliéla gettò

La

tira fòra ‘l curtèl de tàsca

e nel cuòre gliéla gettò

Còsa

fai o Armélìna, o Armélìina

Che

ài ucìso ‘l tuo primo amór

Còsa

fai o Armélì_ina che ài ucìso il tuo primo amór

Nella

nostra zona si canta una canzone molto simile a questa:

Sighesì che ‘l

taja l’erba

taja

l’èrba ‘n mès al prà

Restelì che i-a restèla

i-a

restèla ancor più bén

Metti giù quel cestolino

sotto

l’ombra farem l’amòr

Far l’amore si va in campagna

Sotto l’ombra ma di un bel fiòr

Ma

il testo è quanto mai incerto e abbiamo preferito ripegare sulla versione,

sicuramente originale, delle sorelle Bettinelli.

Segnatura:

Misc.MPL.7 / AESS

[SUP-IMP00-0000007738]

La rondine importuna

Come

tutte le canzoni popolari, anche questa è più nota con il suo incipit “Peppino

entra in camera”.

Una

bellissima esecuzione è stata effettuata il 14/09/1977

da Brignoli Vittorio e registrata dai ricercatori bergamaschi Sandra e Mimmo

Boninelli durante una ricerca da loro effettuata a Torre de Roveri.

I nastri originali

sono conservati presso la Biblioteca Antonio Tiraboschi - Archivio della

Cultura di Base.

Peppino

entra in camera

in camera della signora

e l’à trovada in letto

ché la dormiva sola

Era

discoperta

dal capo fino al fondo

non ho mai visto al mondo

na donna così bella

Peppino

le dà un bacio

e lei non lo sentiva

Peppino

gliene dà un altro

aimè che son tradita

Tu

non sarai tradita

sarai la sposa mia

Padrona

del castèlo

e della vita mia

Rondinella

ói bella

tu sei la traditora

tu ài cantà stanotte

prima

della tua ora

Segnatura:

CD0052FondoTiraboschi/Boninelli06 / AESS [SUP-IMP00-0000010068]

Son qui sotto le tue finestre

Con

il titolo originale “Il mio cuore ai forestieri”, la prima registrazione di

questa canzone è stata effettuata dal Gruppo di

Bienno, in “ricerca a Bienno” effettuata da Bruno Pianta nella pubblicazione

“Brescia e il suo territorio”.

Il

comune di Bienno è situato al centro della “valle dei magli”, in Valcamonica ed

è rinomato in tutta l’alta Italia per la “Ferrarezza”, l’estrazione e la

forgiatura del ferro.

Il

nome Bienno pare significhi “torrente delle miniere” e

il torrente in questione è il Grigna, affluente, poco più a valle, dell’Oglio

Durante

la Sagra-Mercato organizzata tutti gli anni dalla pro-lco e dai volontari del

paese, è possibile vedere in funzione i vecchi magli, azionati dagli anziani

del paese e i vecchi mulini, rispolverati e messi a nuovo per l’occasione.

Mulini

e magli sono mossi, come dicevamo, dal torrente Grigna che lambisce il

territorio del comune.

Son

qui sotto le tue finestre

attaccato alle inferriate

Io

non voglio tornare a casa

finchè ho fatto l’amor con te

Ma l’è inutile che tu passeggi

e tu rompi le scarpe invano

Hai

la faccia ma di un villano

il mio cuore non è per tè

Il

mio cuore non è più mio

l’ho donato ai forestieri

Giovanotti

del mio paese

io vi lascio la libertà

Segnatura:

NSTLOBS010 / AESS [SUP-IMP00-0000009028]

La figlia del paisàn

Il comune di Plesio, in provincia di Como, è uno

dei comuni in cui meglio si è conservata la tradizione dei canti e delle

ballate delle colline che circondano il lago di Como.

Risalendo la sponda occidentale del lago,

all’altezza di Menaggio, si incontra la deviazione che

porta al comune di Plesio, poco più di 800 anime.

Da lì, bricòla

in spalla, partivano i contrabbandieri diretti verso la Svizzera. Niente da

stupirsi se, in un luogo così impervio e difficilmente raggiungibile, si siano

mantenute fino ai nostri giorni, tradizioni antichissime[6].

A Plesio, nel ‘75, per la pubblicazione “Como e

il suo territorio”, è stata registrata una bella versione de “La filglia del paisàn”.

I contrabbandieri non viaggiavano mai in gruppo:

si distanziavano almeno di un centinaio di metri e, per non perdere il contatto,

cantavano sottovoce canzoni narrative lunghissime.

Se un contrabbandiere smetteva di cantare, era

un brutto segnale per tutti i suoi compagni che si mettevano immediatamente in

allerta.

La canzone si è trasferita dal repertorio della

frontiera direttamente al repertorio della stalla di cui ancora oggi è ricco il paese di Plesio.

Il testo integrale della canzone si compone infatti di una dozzina di strofe; nella nostra esecuzione,

vengono cantate le prime tre.

E

l’è la figlia d’un paisàn

lé l’è la figlia d’un paisàn

e tücc i disen che l’e bèla

E

se l’è bèla coma i dìss

e se l’è bèla coma i dìss

noi la faremo remirare

E

la faremo remiràr

noi la faremo remiràr

sì ma de trì solda-i d’armada

La canzone prosegue raccontando che il soldato

più bello rapisce la raggazza e la tiene rinchiusa per sette anni in un castello

della Francia finchè la ragazza cede alle lusinghe del soldato.

Chelo piö belo de sti tre

chelo piö belo de sti tre

a l’è stacc quel che l’à

robada

E ‘ll’à portàda de

luntan

e ‘ll’à portàda de luntan

in un castèlo de la Franza

E ‘ll’à lasàda là sètt

agn

e ‘ll’à lasàda là sètt

agn

sensa vedér né sol né lüna

E ala fì de sti sètt agn

E ala fì de sti sétt agn

El s’è dervì ‘na

finestrèla

Nella tradizione popolare si trovano parecchie

versioni di questa canzone[7]

e la caratteristica che le accomuna è la lunghezza del

testo e la durata dell’esecuzione.

I lavori di manutenzione, così come le attività

di scartocciature e sgranatura delle pannocchie, piuttosto che operazione di separare

il grano dalla pula[8], erano

attività non faticose ma lunghe e ripetitive.

Segnatura:

LP0145RegLombDCP7/ VPA8299RL / AESS [SUP-IMP00-0000007625]

Fiore messicano

Nella pubblicazione “Piamontesi mandìm a casa –

Il canto tradizionale a Dossena” Valter Biella e Francesco Zani hanno raccolto

e documentato questa canzone, più nota con il verso iniziale di “Passa e

ripassa”.

La canzone narra di un ricco cavaliere che,

venuto a sapere che la sua innamorata è morta, in preda alla disperazione, si

uccide con un pugnale sulla tomba di lei..

Dossena è un piccolo paese della Val Brembana

sopra San Pellegrino Terme. Per secoli, la gente di Dossena ha lavorato nelle

miniere in condizioni assolutamente precarie, con una mortalità altissima per

silicosi.

Chiuse le miniere gli

abitanti hanno conosciuto periodi molto difficilie seguiti dall’amarezza

dell’emigrazione, in Svizzera, Francia, Germania e Belgio.

Hanno però mantenuto uno stretto legame con i

loro luoghi e con le loro tradizioni, grazie soprattutto ad

una famiglia, la famiglia Zani, che ha tenuto alto l’orgoglio e vive le

tradizioni della gente di Dossena.

Passa

e ripassa, sotto finestre chiuse

Finestre

sempre chiuse della mia innemorata

E

finalmente, s’affaccia la sua mamma

Quella

che voi cercate l’è morta e sotterata

Gira

i cavalli, vado dal sagrestano

Vorrei

che mi insegnasse la tomba del mio amore

Guarda

là in fondo, dove la terra è mossa

Là

troverai la fossa della tua innemorata

Quando

era viva, la mi sembrava un fiore

Un

fiore messicano per me sei troppo lontano

Prendi

il pugnale, gettalo nel cuor mio

Voglio

morir anch’io al fianco del mio amore

Valter Biella è una delle figure dominanti

della ricerca nel campo della musica popolare

bergamasca e non solo.

E’ un grande sostenitore e propositore della

tradizione campanare delle valli oltre che essere un documentatissimo costruttore

e suonatore di baghèt una sorta di cornamusa

la cui diffusione in terra bergamasca è largamente documentata dagli afffreschi

presenti nelle chiese della Valle Seriana.

Guarda là quella chiusa finestra

In alta

Valsassina, dopo Taceno, Margno e Somandino, la strada scollina in Val Varrone,

una valle strettissima che parte da Premana e, passando da Pagnona e Premenico,

scende fino al lago di Como, sulla sponda lecchese, all’altezza della cittadina

di Dervio.

Premana era

nota già dal tempo degli antichi romani che vi si recavano per rifornirsi di

lance, spade e corazze costruite sfruttando le numerose miniere della zona.

Ancora oggi

Premana è una delle capitali europee delle forbici che vengono

perlopiù fabbricate da piccole officine a conduzione familiare, ricavate nei

garage e negli scantinati.

Pur essendo a

pochissimi chilometri in linea d’aria da Morbegno, non è mai stato realizzato

il passo che da Premana portasse in Valtellina per cui Premana e i paese limitrofi si trovano in una zona difficilmente

accessibile.

Grazie a

questa difficoltà si sono mantenute integre molte tradizioni

e un particolare gusto per il canto corale cui gli abitanti sono

particolarmente sensibili.

I cori

tradizionali di Premana vengono detti “Canti a tìir” ed è probabilmente dovuto

al fatto che uno dei cantori, molto più spesso una cantora, lancia in la

melodia che trascina e coinvolge il resto dei coristi.

Una grande

prova di questa tecnica è fornita tutti gli anni, la sera del 5 di Gennaio,

vigilia dell’Epifania: tutta la gente si riversa per le stradine e le piazze del

paese per la processione che chiamano “La cavalcata dei Re”, celebrazione

dell’arrivo dei Magi a Betlemme, e intonano fortissimo la “canzone dei tre re”

fra le alte case e le anguste piazzette del centro storico.

Guarda

là quella chiusa finestra

Dove

riposa l’amato mio béne

Dove

riposa l’amato mio béne

Dove

riposa l’amato mi bén

Dormi

dormi, o angiol beato

E

fa di un sonno che sia giocondo

E

fa di un sonno che sia giocondo

Come

l’amore che nutro per te

La canzone è

stata raccolta a Premana dai ricercatori Glauco Sanga e Pietro Sassu.

Informatori:

Cantori di Premana.

Efrem Gianola

presidente della Proloco di Premana e gestore del museo etnografico di Premana,

a queste due strofe ne aggiunge una terza la cui

autenticità però è abbastanza dubbia.

Guarda

là su quei prati fioriti

dove ci sono le piante seccate

come faranno di nuovo a fiorìr

Dammi un riccio dei tuoi capelli

"Dammi

un riccio" compare, come strofa interna, nella "Canzoncina di un

innamorato" pubblicata su un foglio volante stampato a Torino nel 1892

dalla tipografia operaia di Via Massena, 5.

Dopo questa

prima pubblicazione, la canzone è entrata a pieno titolo a far parte integrante

del repertorio dei cori alpini.

La versione

cui noi facciamo riferimento è quella raccolta a

Ranica (Bg) Valle Seriana, dal repertorio di Aquilina Conti "Ricerca a

scanzorosciate, Nese e Ranica.

L’andamento

melodico si è modificato pian piano, prova dopo prova, sulla base del ricordo

di come veniva cantata questa canzone nella nostra

zona.

Dammi

un riccio dei tuoi capelli

Che

io li tengo per tua memoria

Quando

sarò sul campo della vittoria

i tuoi capelli sì sì li bacerò

I

tuoi capelli son ricci e belli

sono legati a fili d’oro

Angelo

del cuor mio per te io muoio

Angelo

del cuor mio per te io morirò

Tutti i brani appartengono alla tradizione popolare e gli

arrangiamenti originali sono di GianPietro

Bacis.

IL GRANOTURCO

Origine e diffusione.

Il mais (o granturco, granone,

frumentone, melgotto ecc.) fu conosciuto dagli europei un mese dopo la scoperta

dell'America.

Zea Mais, propriamente detto, è una pianta annuale delle graminacee,

originaria dell' America Centromeridionale ed era coltivata

da Aztechi, Maya e Incas, grandi coltivazioni erano inoltre presenti a Cuba.

La

prima, rapida diffusione del mais in Europa si ebbe

nel 1600 nelle regioni Balcaniche, allora facenti parte dell'impero Ottomano,

grazie alle condizioni climatiche favorevoli che assicuravano produzioni di

granella più che doppie rispetto ai cereali tradizionali.

Qualche tempo dopo il mais iniziò a

diffondersi in Italia, probabilmente con varietà provenienti dai vicini

Balcani. Da questo, probabilmente deriva il nome popolare di «granturco», a meno che non lo si voglia attribuirlo al fatto che tutte

le cose strane venivano dette turche: “cose turche”.

Da noi viene

chiamato ”mèlgòtt” in quanto ricorda

un’altra pianta già largamente diffusa, la melga o saggina, che veniva coltivata

per la fabbricazione delle scope (scùe de

mèlga).

In genere, nei campi di granoturco si

riservavano due o tre filari per la semina della saggina.

Le regioni padane, e in particolare

quelle nord-orientali, grazie al clima favorevole furono quelle che

introdussero il mais in misura insuperata.

Le

regioni italiane più intensamente maidicole (coltivate a mais) sono Veneto, Lombardia,

Piemonte e Friuli V .G.: da sole queste quattro regioni producono circa il 66%

di tutto il mais prodotto in Italia.

La coltivazione.

La semina del granoturco avveniva in

primavera, verso la fine di marzo o lungo il mese di aprile, quando la

temperatura media del terreno raggiunge i 12°. In alcune zone veniva anticamente seminato a spaglio e appena nate le

piantine, si procedeva alla diradatura che garantiva la giusta quantità di

piantine per metro quadrato.

La semina del granoturco avveniva in

primavera, verso la fine di marzo o lungo il mese di aprile, quando la

temperatura media del terreno raggiunge i 12°. In alcune zone veniva anticamente seminato a spaglio e appena nate le

piantine, si procedeva alla diradatura che garantiva la giusta quantità di

piantine per metro quadrato.

Nella nostra zona la semina è sempre avvenuta

in filari.

Nella semina manuale, con un

punteruolo di legno detto cavicchio (caécc)

si effettua un buco nel terreno e si mette a

dimora il chicco, detto tecnicamente cariosside, ad una profondità tra i 4 e i

6 cm.

I filari distano fra

di loro dai 60 agli 80 cm e la distanza ottimale dei semi lungo i

filari, è di circa 20 cm ma, tenendo conto della fallanza (numero di piantine

che non germoglieranno), normalmente i semi vengono posti ad una distanza di 15

cm.

A circa una settimana dalla semina, dal

chicco fuoriesce la radichetta che è destinata a raggiungere la profondità di

più di un metro e assicurerà alla piantina il rifornimento di acqua.

Le altre radici, più superficiali,

garantiranno alla piantina il nutrimento. Alla radichetta, segue a distanza di

qualche giorno, la prima fogliolina (coleoptile) che sbucherà dal terreno dopo

circa 2 settimane dalla semina.

Quando le piantine raggiungono

l’altezza di 30-40 cm, si procede alle operazioni di sarchiatura e di

rincalzo.

La sarchiature, effettuata con la zappa,

rompe le zolle di terreno fra i filari a garantire, in questo modo, un maggiore

assorbimento dell’acqua.

Dopo

la sarchiatura si procede all’operazione di rincalzo, che consiste

nell’addossare la terra alle radici delle piantine di granoturco, che tendono a

radicare anche fuori dal terreno, e prepara i solchi per facilitare lo

scorrimento dell’acqua durante le irrigazioni del periodo estivo. Durante la sarchiature e il rincalzo, vengono inoltre estirpate le

erbe infestanti che minacciano la crescita delle piantine di granoturco.

Dopo

la sarchiatura si procede all’operazione di rincalzo, che consiste

nell’addossare la terra alle radici delle piantine di granoturco, che tendono a

radicare anche fuori dal terreno, e prepara i solchi per facilitare lo

scorrimento dell’acqua durante le irrigazioni del periodo estivo. Durante la sarchiature e il rincalzo, vengono inoltre estirpate le

erbe infestanti che minacciano la crescita delle piantine di granoturco.

La piantina si sviluppa con una serie

di foglie (circa 14) disposte alternativamente da una parte e dall’altra del

fusto.

Può raggiungere l’altezza di oltre 3

metri e, sulla cima, si sviluppa il pennacchio che rappresenta l’infiorescenza

maschile della pianta.

A metà gambo, circa 6-7 foglie dalla

cima, e altrettante dalla radice, si sviluppa quella che noi chiamiamo

pannocchia ma che scientificamente si chiama spiga, e

rappresenta la parte femminile del fiore.

Le specie attualmente

coltivate nella nostra zona fanno una sola pannocchia giallo-dorata per ogni

piantina. Esistono però specie diverse che fanno più di una pannocchia per

gambo.

Il colore delle pannocchie varia da

tipo a tipo di granoturco; si parte dalle pannocchie di colore bianco, per

arrivare fino a chicchi violacei passando da tutte le tonalità di giallo,

arancio e rosso.

L’impollinazione viene

effettuata dal vento che fa cadere i semi del pennacchio sul fiore femminile

che, una volta impollinato, darà origine alla pannocchia.

Durante il periodo di maggiore siccità

si procedeva alla irrigazione dei campi di granoturco e

veniva effettuata negli orari rigidamente assegnati ad ogni singolo

appezzamento di terreno, con il sistema delle chiuse (ös-cére) distribuite lungo i fossi.

Per dirigere l’acqua verso i punti più

alti del terreno, si scavavano piccoli fossati e, per far uscire l’acqua nei

punti strategici, si sistemavano nei fossati, pezzi di tela cerata (tìla seràda).

Oltre all’irrigazione, il granoturco

non richiede altri interventi fino al momento della raccolta.

La

raccolta delle pannocchie e del granoturco avveniva di solito in due riprese. A

metà settembre il contadino passava nel campo e coglieva le pannocchie già

mature, cioè quelle che si erano colorate di giallo paglierino; le altre, che

conservavano ancora un colore verdastro, venivano

lasciate sullo stelo ed erano raccolte in un secondo tempo; anzi durante la prima

"passata" il contadino tagliava la parte superiore del gambo, al di

sopra delle pannocchie, affinché queste maturassero meglio. Le pannocchie erano

portate a casa con gerle e ceste, a volte col carro ed erano poste ad essiccare sui pavimenti in legno delle logge (lòse) delle case coloniche.

La

raccolta delle pannocchie e del granoturco avveniva di solito in due riprese. A

metà settembre il contadino passava nel campo e coglieva le pannocchie già

mature, cioè quelle che si erano colorate di giallo paglierino; le altre, che

conservavano ancora un colore verdastro, venivano

lasciate sullo stelo ed erano raccolte in un secondo tempo; anzi durante la prima

"passata" il contadino tagliava la parte superiore del gambo, al di

sopra delle pannocchie, affinché queste maturassero meglio. Le pannocchie erano

portate a casa con gerle e ceste, a volte col carro ed erano poste ad essiccare sui pavimenti in legno delle logge (lòse) delle case coloniche.

Nei cortili provvisti di aia, le

pannocchie venivano stese al sole a completare la

maturazione.

Ovviamente, in caso di pioggia, le

pannocchie dovevano essere immediatamente ritirate e poste al riparo, sotto i

porticati.

La sfogliatura o scartocciatura (scaossà) era fatta per lo più dopo cena

nelle lunghe serate autunnali. Al fioco lume di lanterne o di piccole lampade,

giovani e anziani, uomini e donne si raccoglievano sotto i portici (pórtèch) e procedevano

a staccare le brattee della pannocchia per mettere allo scoperto i

chicchi dorati.

Questo lavoro era accompagnato da

lieti conversari, da canti popolari e, a volte, era interrotto da brevi soste

per uno spuntino, accompagnato da vino novello.

In seguito le pannocchie venivano riunite a mazzi e appese alle balconate di legno;

con i loro colori rallegravano le tristi giornate autunnali.

Le pannocchie più belle venivano conservate per la semina della primavera

successiva.

Non si buttava niente, le foglie delle

pannocchie servivano per il pagliericcio del letto, il materasso di una volta,

e la massaia le raccoglieva con cura, le passava per ripulirle dalle scorie e

le metteva nei sacconi sui quali intere generazioni di contadini hanno passato

le loro notti. Le pannocchie dorate, rosate, rossicce e ben secche dovevano poi

essere "sgranate"; dovevano cioè essere

staccati i chicchi dai tutuli. Questo lavoro si svolgeva saltuariamente nei

ritagli di tempo nelle giornate grigie e fredde invernali, quando il maltempo

non permetteva assolutamente il lavoro in campagna. La sgranatura si faceva in

cucina accanto al fuoco o nella stalla. Il contadino teneva a fianco una gerla

di pannocchie e sulle ginocchia una cesta dove

cadevano i chicchi che si staccavano sotto la pressione delle mani con le quali

sfregava fortemente due pannocchie.

I tutuli (bianchi o rossi in base al

tipo di granoturco) liberati dai chicchi finivano nel fuoco. Il grano giallo e

dorato, ben secco veniva conservato in un luogo ben

asciutto.

All'occasione la massaia ne preparava

un sacco per il mulino.

Ne riceveva

un sacchetto di farina gialla e un sacchetto di crusca cioè le bucce dei chicchi

passati alla macinazione.

La farina veniva

messe nelle scancerie di legno (scansée)

pronta per la polenta delle settimane successive.

Termini

dialettali legati al granoturco.

Come già detto a Osio il

granoturco era chiamato melgòtt in

quanto molto simile alla melga, saggina, che veniva usata per la costruzione

delle scope.

Alcuni altri termini dialettali.

Melgàss,

melgasècc: i fusti del granoturco

senza le pannocchie. I fusti, una volta trinciati, sono destinati

all’alimentazione del bestiame o, se troppo secchi, venivano

usati come lettiera per il bestiame nella stalla..

Canù del

melgòtt: pannocchie di granoturco.

Risulì: Tutuli

sui quali sono incastonati i chicchi

Scartòss: fogliame

che ricopre la pannocchia.

Barba de canù: filamenti

che escono dalla sommità della pannocchia. In molte zone (non nella nostra) veniva usata per tisane diuretiche.

Scaössà: l’operazione

di scartoccia mento della pannocchia

Sgranà: togliere

i chicchi dau tutuli

Trincià: tagliare

a pezzetti i fusti.

La

coltivazione nella nostra zona.

Come per le altre coltivazioni, a Osio Sopra i

contadini lavoravano i terreni dei grandi proprietari terrieri in regime di

mezzadria.

La mezzadria prevedeva che tutto il raccolto e il

ricavato della vendita del bestiame dovesse essere

diviso “a mezzo” con il proprietario del terreno che solitamente era anche il

proprietario della casa in cui il contadino mezzadro (massér) abitava insieme alla sua famiglia..

Ai mezzadri era concesso di tenere, in autonomia,

gli animali domestici di piccola taglia, galline, conigli, oche ecc. ed avevano il diritto di farli razzolare sui terreni dopo i

raccolti e dopo che le contadine avevano “spigolato” cioè raccolto le spighe del

frumento o i chicchi caduti durante la raccolta.

A Osio c’erano tre latifondisti, proprietari praticamente di tutti i terreni coltivabili e non

coltivabili: Bombardieri, Stampa e Astori.

I Bombardieri erano proprietari dei terreni a Nord

del paese, l’attuale zona cave, gli Stampa erano

proprietari dei terreni ad Ovest.del paese, gli Astori possedevano tutti i terreni

a Sud-Est, praticamente oltre l’attuale autostrada e lo statale, ed alcune aree

boschive lungo il corso del Brembo.

A parte Bombardieri, che gestiva personalmente i

mezzadri che lavoravano i suoi terreni, gli altri proprietari raramente venivano

ad Osio né tantomeno si occupavano di gestire le loro

proprietà e il raccolto dei loro terreni.

La gestione era affidata, per quanto riguarda gli

Stampa ad un fattore (fatùr de Stampa), mentre, per quanto riguarda gli Astori, ad un

Capo d’uomo (Cap d’om contratto in Cald’om).

Il compito del Fattore e del Capo d’uomo era quello di verificare che il contratto di mezzadria fosse

rispettato, parlandone direttamente con i

capifamiglia e, in caso di non rispetto delle regole, segnalare la cosa

ai proprietari.

Nei rari casi di grave disaccordo, il capofamiglia e

l’intera famiglia erano allontanati: perdevano il diritto di abitare nelle stanze

occupate e di coltivare i terreni a loro assegnati.

Succedeva invece, questo molto più spesso, che al

contadino e alla sua famiglia venisse imposto di

traslocare per fare spazio a nuove famiglie che si insediavano sul nostro

territorio, in arrivo da campagne evidentemente meno produttive delle nostre.

Il trasloco veniva

effettuato, come da tradizione, il giorno 11 di Novembre, San Martino, tant’è

che, in caso di trasloco, ancora oggi si dice “fare San Martino”.

Due

parole sul granoturco di seconda coltura (quarantì).

Dopo la raccolta del frumento, che avveniva

solitamente nel mese di Giugno, sugli stessi campi veniva

seminato una specie particolare di granoturco che cresceva con grande velocità.

Il nome bergamasco di quarantì, indica appunto il fatto che nel tempo record di quaranta

giorni, più o meno verso la meà di Agosto, spuntavano

le prime pannocchie.

Purtroppo le temperature autunnali impediscono la

completa maturazione delle pannocchie. Verso la fine del mese di Ottobre, prima

dell’inizio delle prime gelate, piantine e pannocchie vengono

trinciate e insilate per l’alimentazione del bestiame durante l’inverno.

Una

bella foto scattata da Ernesto Fazioli, grande fotografo cremonese e grande testimone

della vita dei contadini lombardi.

|

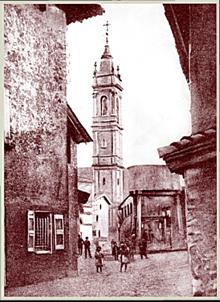

Il campanile visto da Via del Pozzo |

Il campanile visto da Via Mazzini |

|

Invernici Giuseppe uno dei pionieri di Osio Sopra |

|

Regole di base per la lettura e la scrittura dei

termini dialettali bergamaschi

Nei paragrafi che

seguono, abbiamo cercato di riassumere le regole fondamentali della lettura e

della scrittura del dialetto bergamasco.

Ben lontano

dall’essere un manuale completo ed esaustivo sull’argomento, vuole essere molto

semplicemente un prontuario per la corretta pronuncia dei termini dialettali,

tenendo presente, però, che molto spesso la pronuncia varia da zona a zona e,

in qualche caso, da paese a paese.

1 – L’accento

grave (è ò) e l’accento acuto (é ó)

Le due vocali

e o, possono assumere due suoni differenti in funzione dell’accento che

le caratterizza.

In

presenza

dell’accento grave (è ò) la vocale

viene pronunciata in modo aperto mentre, con l’accento acuto (é ó), la vocale si pronuncia chiusa.

|

|

Accento grave (è ò) pronuncia

aperta |

Accento acuto (é ó) pronuncia

chiusa |

|

Esempi in italiano |

Erba,

elica, foglia, colla |

Verde,

bere, gola, ombra |

|

Esempi in bergamasco |

èrta (aperta) mèda (non sposata) mèll (guinzaglio) mòla (molle) òsta (vostra) tòr (toro) |

érda (verde) polér (pollaio) mél (miele) fónda (profonda) nóno (nonno) tór

(torre) |

2 – L ’accento tedesco ö ü (umlaut)

Per indicare

alcuni suoni che non esistono nella lingua italiana, dobbiamo fare ricorso ai

doppi puntini posti sopra le vocali o e u, cioè ö e ü.

Un ottimo

esempio della vocale “ü” è nel nome del nostro paese: Üss Sùra e un esempio di

“ö” è nel nome del paese confinante Öss Sótt .

In francese i

suoni corrispondono rispettivamente agli articoli uno

pronunciato “ön”e l’articolo una, pronunciato “ün”.

Per maggiore

chiarezza, ci si può aiutare con gli esempi sotto riportati.

|

Esempi

di ö (o umlaut) |

Esempi di ü (u umlaut) |

|

öna (una), öf (uovo), scöla (scuola), fasöl (fagiolo),

ansaröl (avanzo), bödell (budello),

cör (cuore) |

ü (uno), büs (buco), müs (muso), premüra

(fretta), altüra (altura), cünì (coniglio) |

3 – “s” sonara,

“s” sibilante e suono “z”

La

"s" quando è posta fra due vocali, può essere sonora o sibilante. La

“s” sonora si scrive come “s” singola mentra le “s” sibilante si scrive con la

doppia “s”, e viene pronunciata come una “s” singola

ma con suono più duro.

|

Esempi

di “s” sonora |

Esempi

di “s” sibilante |

|

mèsa (mezza) ciésa (chiesa) carèsa (solco profondo) pòsa (mettersi in posa) |

mèssa (messa) réssa (riccia) carèssa (carezza) póssà (riposare) |

La

"s" sonora, quando è all’inizio della parola o se viene dopo una

consonante, può essere scritta come "z" ma si pronuncia come la

"s" sonora.

Esempi:

zó (giù), zùègn (giovani), örzöl (orzaiolo),

anzaröl (avanzo).

Questa

regola vale o Osio e in tutta la bassa bergamasca dove

il suono “zeta” praticamente non esiste.

Nell’isola

(paesi compresi fra il Brembo e l’Adda), al contrario

la “s” sibilante viene pronunciata come “z” (zó, zùègn).

Per fare un altro esempio delle

differenze di pronuncia, in ValSeriana, molto spesso, la “s” sibilante è

sostituita dal suono dolce “g” (gió,

giùègn).

4 – “c” e “g”

dolci, “ch” e “gh” dure

Le consonanti

“c” e “g”, quando sono seguite dalle vocali “a”, “o” e “u” hanno un suono duro,

come nelle parole italiane: casa, corpo, cuore, galante, gondola e guscio.

Quando invece

sono seguite dalle vocali “e” e “i” hanno un suono dolce, come nelle parole

italiane: cedro, cinque, accento, bocciatura, gelso, ginepro, reggente e

loggia.

Quando sono

seguite da una consonante, a maggior ragione la consonante “h”, hanno sempre un suono duro, come nelle parole italiane:

chiesa, chiusa, perché, ghepardo e ghiotto .

Le stesse

regole valgono per la lettura e la scrittura dei termini dialettali.

La lettera

“g” in finale di parola (vedere il punto 6) ha sempre il suono duro e si

pronuncia come la “ch”

Qualche

dubbio può sorgere invece quando è la lettera “c” ad

essere posta al termine della parola, in quanto può avere suono dolce, e in

questo caso si scrive raddoppiata, o suono duro, quando viene scritta come “c”

singola.

|

“c”

finale con suono dolce |

“c”

finale con suono duro |

|

bröcc (brutti) lacc (latte) söcc (asciutt) ècc (vecchio) tècc (tetto) mórcc (morti) |

sac (sacco) pac (pacco) bosc (bosco) balöc matòc (mattacchione) lac (lago) |

Per togliere qualsiasi dubbio, molto spesso la “c” dura, in finale di parola, viene scritta come “ch”: sach, pach, bosch, balöch, matòch e lach.

5 – Il suono “s-c”

Il gruppo “sc” tanto in italiano che in bergamasco, può avere tre tipi di suono:

· Duro. Quando è seguito da “a”, “o”, “u” e da una qualsiasi consonante: scöla (scuola,) sculà (scolare), bosch (bosco)

· Palatale. Quando è seguito da “i” e da “e”, come nell’italiano sci, sciagura, lasciare. In bergamasco è un suono molto raro: sciòr e sciùra (signore e signora). Molto più spesso si usa: siòr e siùra

· Dolce. In Italiano il suono dolce è usato, all’inizio della parola, solo in caso di negazione, come ad esempio “centrato” e “scentrato”.

In dialetto bergamasco questo suono è molto più frequente e per distinguerlo, la “s” e la “c” vengono separate con un trattino: s-cèt (ragazzo, schietto), s-cèta (ragazza), mas-c (maschio), mas-cì (maschietto), brös-cia (spazzola).

6 – Finali di

parola in “d”, “v” e “g”

Le consonanti “d”, “v” e “g”, in finale di parola, si trasformano in “t”, “f” e “c”, e così vengono sempre lette anche se scritte come “d”, “v” e “g”.

Alcuni esempi:

|

proéd – proét (fare la spesa,

provvedere) öd – öt (vuoto) nüd – nüt (nudo) möd – möt (modo) |

niv – nif (neve) biv – bif (bere) növ – nöf (nove, ma anche nuovo) viv – vif – if (vivo) |

sang – sanc (sangue) fang – fanc (fango) spag – spac (spago) long – lonc (lungo) |

7 – I plurali

Alcuni plurali particolari:

|

Singolare |

Plurale |

Esempi |

|

-a |

-e |

èrbe (erbe), érde (verdi) |

|

-ca |

-che |

mosche (mosche), barche (barche) |

|

-cia |

-ce |

face (facce), |

|

-d

-t |

-cc |

nücc (nudi), gialcc (gialli), dispècc (dispetti) |

|

-ga |

-ghe |

braghe (pantaloni), maghe (maghe) |

|

-gia |

ge |

ège (vecchie), bòge (pance) |

|

-l |

-i |

animài (animali), fìi (fili), péi (peli), canài

(canali) |

|

-n |

-gn |

agn (anni), malagn (malanni) |

|

-o |

-i |

bèli (belli), fèsi (idioti o disgustosi) |

In tutti gli altri casi, i plurali sono uguali ai singolari.

Associazione Culturale “La Colombera” – gpb

Piazza di Osio Sopra vista da Levante

Piazza di Osio Sopra vista da Ponente